Ogni generazione ha avuto le proprie musiche e le canzoni hanno dato ancor di più, solcando tracce e scolpendo ricordi. I quali (ricordi) non vanno confusi con la nostalgia. Bisogna considerarli importanti segmenti, storici e culturali. Con ciò, meritevoli di studio. Se uno dei nostri (i miei) padri rivedesse “Gli Uomini che Mascalzoni” (Mario Camerini) del 1932, si allaccerebbe al motivetto che accompagnava il film, cioè “Parlami d’amore Mariù” e ricorderebbe il Vittorio De Sica esordiente, poi diventato grande e premiato regista. Miscelando così il ricordo con la cultura abbinata, se riferita a un certo periodo, alla ricerca. Utilizzando simili criteri, pensiamo non sia azzardato affermare (storicamente e culturalmente) che la generazione a cui la musica e le canzoni hanno fornito il materiale più succulento sia da considerarsi quella degli anni ’60.

Ciò è accaduto in virtù di una serie di fattori confluiti, spesso casualmente, in quell’epoca. In Italia il fenomeno, diffusosi rapidamente, spesso avveniva nella inconsapevolezza dei più. C’erano comunque settori che su quei sintomi s’interrogavano. Costoro appartenevano alla categoria degli industriali di edizioni musicali. La diffusione radiofonica, l’affacciarsi di qualche timida presenza internazionale alla tv (da poco entrata in tutte le case) e soprattutto i juke-box, divennero veicoli su cui far cavalcare il commercio. Allora si capì che i quindicenni avevano gusti propri e non esattamente allineati con quelli sentiti dai vecchi 78 giri di casa. La chiave per aprire le porte al guadagno con le vendite era comunque difficile da trovare. In Italia non c’erano autori in grado di costruire suoni che piacessero ai nostri teen agers. Fu così che i più accorti tra i produttori si chiesero se non fosse il caso di portare nel nostro mercato ritmi stranieri da abbinare a testi nella nostra lingua. Una scelta che, negli anni successivi, passò sotto il nome di Cover. Non tutti, però sapevano si trattasse di cover.

Sul finire degli anni ’50, i juke box offrivano soluzioni d’ascolto non percepibili direttamente dalla radio nazionale. Si scoprirono così motivi in grado di rompere gli schemi sia nella composizione che nell’esecuzione delle canzoni. Si trovò il modo di superare le melodie italiane con un prolifico miscuglio dei generi. Lo stesso storicamente affermatosi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Il melting pot musicale stava crescendo (e non a caso) attingendo dalle stesse derivazioni culturali caratterizzanti il mischiarsi di provenienze degli abitanti degli Stati Uniti. Da qui al passaggio successivo il lasso di tempo fu breve: molte canzoni americane e inglesi divennero cover italiane. Qualcuno storcerà il naso, confondendo la Cover con un plagio o una volgare scopiazzatura.

Nell’ambito musicale il termine “cover” è ampiamente utilizzato quando ci si riferisce a un rifacimento di un brano musicale già pubblicato e interpretato, nell’originale, da un artista ben identificato. E in Italia il fenomeno fu travolgente. Ma come si riusciva a capire…ascoltando una canzone…e scoprire se si trattava di una cover? Abbiamo detto della parsimonia (chiamiamola così) con la quale la RAI faceva ascoltare successi stranieri. C’era un rimedio, per chi non aveva qualche zio di ritorno dagli States o qualche conoscente in Marina in grado di portare dischi da oltre oceano. Come fare?

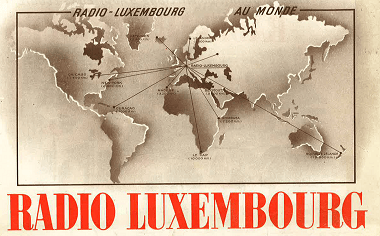

Bisognava sintonizzarsi sulle radio straniere! Ciononostante l’impresa per l’ascolto diventava titanica se si pensa che gli apparecchi di casa nostra non raggiungevano i 1440 Hertz se non in particolari e felici posizioni e solo nelle tarde ore notturne. In quegli anni solo un’emittente, con caratteristiche innovative, per programmazione e ricchezza musicale, risultava ascoltabile, nel Sud Europa: Radio Luxembourg. Una radio pirata. Aveva sede su un barcone fuori dalle acque territoriali britanniche. La sede principale di RL si trovava in Lussemburgo e da lassù registrava programmi musicali in lingua inglese che andavano in differita, nelle ore notturne, sul resto d’Europa. Italia compresa. Nel frattempo (1964) una emittente concorrente “Radio Caroline” di fatto trasmetteva su un naviglio, dal largo delle coste e in orario diurno. Da noi non udibile, come viceversa accadeva per RL. Ciò infastidì non poco la BBC che mai nominò queste emittenti facendo loro una guerra senza quartiere, considerata la condizione, oggettivamente, illegittima nella quale si trovavano le radio di quel tipo. All’epoca noi italiani, probabilmente, incorremmo in un equivoco parlando delle Radio Pirata (mischiando Caroline e Luxembourg) forse spiegabile con l’utilizzo del termine “off shore” (al largo) da noi traducibile anche come “fuori costa”. Da qui la leggenda.

Perciò confezionare una cover diventava arricchimento artistico. In nostri parolieri e arrangiatori si sono dimostrati di qualità mondiale. Non bisognava vergognarsi. Anzi. Noi siamo soliti dire che quella fase storica fu di “…quando le novità non erano note…” ovvero tutto ciò, al tempo, presentato per nuovo, appariva tale perché non ne erano conosciute le origini. Cosa difficile da individuare, come abbiamo fatto notare. Risale a secoli addietro e come accade tutt’ora chi “coverizza” non sempre segue le intenzioni dell’originale.

Ancor oggi ci sono persone all’oscuro del fatto che la melodia e lo spartito de “La Marsigliese” sia stato scritto e musicato dall’italiano, Giovan Battista Viotti (1755-1824) e solo dopo le parole (Allons enfant del la Patrie ecc.) furono aggiunte da, Claude De Lisle. Viotti, tutt’altro che un giacobino, era un buon amico di Maria Antonietta e nelle sue note non c’era nessun intendimento contro il re. Signori, stiamo parlando dell’inno di Francia, adesso sappiamo che è una cover! Niente di cui scandalizzarsi basta citare l’autore, altrimenti si rischia il millantato credito.

Non vi è incorso, John Lennon, con la sua “Happy Christmas-War Is Over”. Ha ammesso di aver pescato a piene mani dalle note di “Stewball” una ballata settecentesca che parlava di un cavallo da corsa più avvezzo al vino che all’acqua. Meno felice fu, inizialmente, la gestione del Clan di Celentano con “Pregherò”. L’originale “Stand By Me” venne poi e rapidamente accreditato all’autore, Ben E King.

Se volessimo allargare l’analisi, anche attraverso queste brevi annotazioni, dovremmo rivalutare i cacciatori dei successi d’allora come dei raffinati ricercatori. Oltreoceano è cosa comune, da sempre. Ascoltano tutto. Dalla musica sinfonica alle ballate dei monti Appalachi, al blues e ai ritmi delle tribù dei nativi. Paul Anka, noto autore di “Diana” (forse la prima canzone al mondo dove si parlava di un toy boy: “I’m so young/You’re so old” ecc.) conosce l’intera storia della musica americana. Nel ’64 arrivò in Italia per il Festival di Sanremo, gli fecero ascoltare “Love Me Tender”, un successo di Elvis Presley. Lui subito disse: “ma questa è “Aura Lee”, un madrigale in musica scritto all’epoca della Guerra Civile, cioè del 1861”. Sono dieci strofe e Paul Anka le cantò tutte.

Gli americani, con la musica, non fanno gli schizzinosi. Non buttano via niente. Specialmente se si tratta di roba buona. Vediamo solo due esempi. Li definiremo: “cover al contrario”. Il primo riguarda “O’ sole mio” diventato “It’s now or never”, sempre di Presley; il secondo risale a un Sanremo del ’65. Un giovane Pino Donaggio aveva presentato “Io che non vivo” ottenendo un discreto piazzamento. Alla stessa manifestazione era stata invitata anche Dusty Springfield, una grande cantante britannica. Lei eseguì un altro brano ma si innamorò della canzone di Donaggio tanto da comprarne i diritti e trasformarla in “You Don’t Have to Say I love Me”. Divenne un hit, cantato da tutti i maggiori interpreti mondiali.

Ai tempi in cui uscì “Mio cuore” cantato da Rita Pavone, nel ’63, nessuno (o quasi) sapeva dell’originale “Heart” di, Wayne Newton uscito negli USA.

Potremmo attardarci in mille altri episodi. Ci soffermiamo solo su Fabrizio De Andrè, in questi giorni ricordato (talora a sproposito) da tutti. Egli scrisse, insieme a Francesco De Gregori, le parole di “Via della Povertà”. L’originale è l’immaginifica “Desolation Row” di Bob Dylan, scritta nel 1965. Sono undici strofe. Faber è riuscito, non solo con il talento interpretativo ma pure con il testo, a mettere in fila le lunghe frasi, esattamente corrispondenti al testo di Dylan, riuscendo anche a trovare passaggi in rima baciata. Una cover capolavoro. In tutti i sensi. Specialmente per far apprezzare quel veicolo straordinario per la conoscenza dei luoghi e per le storie che ti racconta: la Musica.